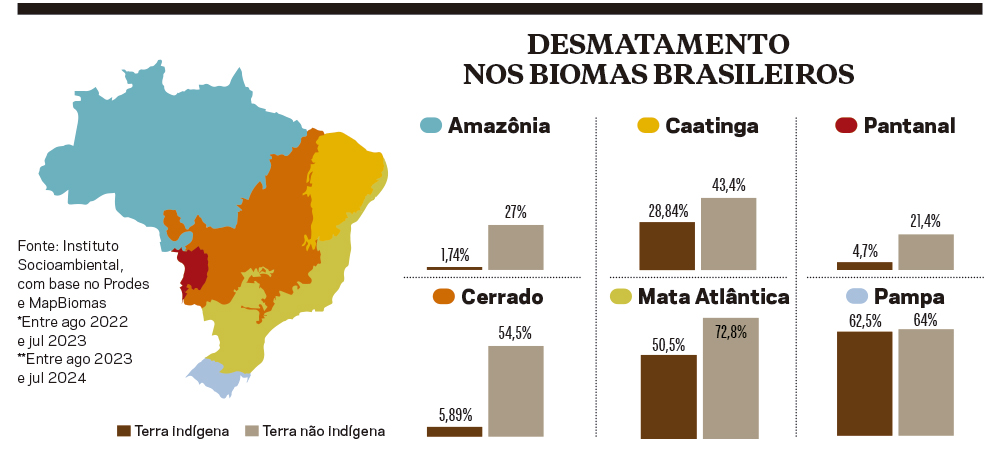

Apesar da invasão de mineradores, grileiros, madeireiros e outros meliantes, as terras indígenas demarcadas continuam a ser um oásis de preservação do meio ambiente, quando comparadas às áreas comuns. Segundo um levantamento recente do Instituto Socioambiental em quatro dos seis biomas nativos – Mata Atlântica, Caatinga, Pantanal e Pampa –, as TIs mantêm 31,5% a mais de áreas verdes do que o entorno. Os territórios perderam 36,5% da vegetação original, mas a maior parte do desmatamento deu-se antes das demarcações. Quando os espaços foram delimitados, indicam os dados, houve aumento considerável do reflorestamento, fruto das técnicas de manejo dos povos originários. O ISA analisou 223 terras a partir das informações coletadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e pelo MapBiomas entre agosto de 2022 e julho de 2023.

“As terras indígenas fora da Amazônia Legal sofrem com um passivo ambiental pela morosidade do Estado em promover o processo de demarcação, fazendo com que essas áreas fossem alvo de uma série de degradações, invasões, desmatamento e ocupação irregular”, afirma o antropólogo Tiago Moreira, um dos coordenadores da pesquisa. Dos biomas analisados, a menor proporção de desmatamento deu-se no Pantanal: 4,7% nas terras indígenas, índice cinco vezes menor do que em territórios não indígenas (21,4%). “O agronegócio tem sido o principal vetor de desmatamento ilegal, responsável por incêndios criminosos que ampliam as áreas de pastagens para a criação de bovinos”, denuncia Leosmar Terena, do Coletivo Ambientalista Indígena de Ação para Natureza, Agroecologia e Sustentabilidade do Pantanal.

As áreas verdes em TIs são 31,5% maiores do que no entorno, conclui levantamento do ISA

O caso mais crítico é o do Pampa, bioma que ocupa uma área de cerca de 19 milhões de hectares e corresponde a 67% do Rio Grande do Sul. Fora das TIs, a perda da vegetação chega a 64,7%, porcentual próximo aos desmates nas terras indígenas, de 62,5%. No Pampa, diz Moreira, poucas áreas são demarcadas ou foram regularizadas recentemente. “A partir da demarcação, percebe-se uma estabilização e uma redução do desmatamento. Mas a gente continua a ter um passivo muito grande porque muitas TIs não foram completamente regularizadas, continuam com a presença de terceiros.”

O Pampa, a Mata Atlântica e a Caatinga são as regiões de ocupação mais antigas do País, por isso são os biomas mais desmatados. “Essas áreas sofrem e sofreram mais com a pressão de rodovias, linhas de transmissão, hidrelétricas e grandes empreendimentos econômicos, em que os povos indígenas foram mais encurralados, fragmentando a floresta e colocando em risco a fauna e a própria biodiversidade”, descreve Moreira. No caso da Mata Atlântica, a floresta está dividida em áreas pequenas e isso compromete a regeneração da vegetação, degradada em mais de 50% nas TIs e em quase 73% no entorno. “Tem muito loteamento irregular na divisa com os nossos territórios e alguns até adentram o nosso espaço, derrubando as matas, poluindo rios, a cidade avançando de forma desordenada”, destaca Márcio Jaraguá, da etnia Guarani Nhandeva, em São Paulo.

Jaraguá descreve o cuidado com a biodiversidade. “Temos a cultura de reflorestar, da espiritualidade, de atuar a partir dos ensinamentos de nossos ancestrais. Então, o ato de proteger a biodiversidade é um modo de vida que respeita a mata. Tem a ver com as mãos divinas que protegem o ambiente, com os guardiões que a gente chama e nos orientam como fazer. Nossos deuses mandam chuva, fazem com que a gente tenha essa conexão que acaba estimulando as plantas a se desenvolverem com mais rapidez. A Mãe Terra, ela se comunica com os seres que habitam no território, com aqueles que têm essa conexão”, descreve.

Cris Pankararu conhece bem a realidade da Caatinga, área com históricos conflitos de terra e que tem atraído o interesse de grandes empreendimentos para a região, principalmente de empresas do setor de energia solar e eólica. No bioma, o índice de desmatamento no entorno ultrapassa a casa dos 43%, enquanto nos territórios indígenas chega a 28,84%. “A Caatinga propaga-se numa região quase inóspita, de muita pobreza, principais premissas utilizadas para viabilizar empreendimentos, com a desculpa de gerar empregos e renda. Mas são áreas consideradas sagradas para os povos da região, onde têm espécies endêmicas da fauna e da flora, nascentes e mananciais. O resultado dessa exploração é que a pobreza se torna cada vez mais latente nas nossas vidas, pois o que poderia ser um espaço de sociobiodiversidade e rico pela natureza dá lugar a processos de desertificação e miséria”, salienta, responsabilizando o Estado pela situação. “Raramente uma política pública chega à Caatinga de forma espontânea. Ao contrário, o que chega tem alto custo de vidas, tanto humanas quanto não humanas. E o principal responsável é o Estado, que não faz diretamente, mas anui e anistia quem faz. Ou seja, é o mais permissivo em relação às violações ambientais e humanas da e na Caatinga.”

Após as demarcações, há uma recuperação gradual e constante da vegetação nativa

Assim como na Caatinga, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, na Amazônia e no Cerrado as terras indígenas também são mais preservadas que nas áreas externas. Outro estudo divulgado pelo ISA em janeiro deste ano mostra que o desmatamento nas TIs da Floresta Amazônica é de apenas 1,74%, ao passo que fora delas o índice é de 27%. No Cerrado, menos de 6% dos territórios indígenas foram degradados, enquanto no entorno esse porcentual é quase dez vezes maior: 54,5%. O estudo analisou dados de agosto de 2023 a julho de 2024. O cacique Hiparidi, da TI Sangradouro, em Mato Grosso, acusa os ruralistas da região de promover a maior parte do desmatamento, intensificado principalmente durante o governo Bolsonaro. “Estamos falando de uma região que não tem muitas montanhas, despertando o interesse dos pecuaristas, até pela facilidade para desmatar. Eles acabam com tudo e ainda chamam isso de desenvolvimento, de que o agronegócio precisa crescer mais, que sustenta o Brasil. Eles estão de olho é no PIB, não estão nem aí para a floresta nem para os povos indígenas.” Hiparidi prossegue: “Nossos conhecimentos, nossos rituais, nossa crença e nosso mundo dependem do Cerrado. Essa exploração precisa parar”. O indigenista Sydney Possuelo reforça o vínculo que a população indígena tem com seus territórios, o que justifica o cuidado com a floresta. “O sentido ambiental é muito forte para eles, porque a terra não é utilizada segundo as nossas tradições comerciais de mais-valia, de plantar mais, do lucro”, comenta. “Depois das demarcações na Amazônia no início da década de 1990, o desmatamento no bioma tem caído sucessivamente. Então, quanto mais áreas demarcadas, cada vez mais vamos assistir a essas transformações.”

Estratégia. Os ambientalistas defendem a aceleração do ritmo das demarcações como forma de recuperar áreas degradadas – Imagem: Alberto César Araújo/Amazônia Real

Estratégia. Os ambientalistas defendem a aceleração do ritmo das demarcações como forma de recuperar áreas degradadas – Imagem: Alberto César Araújo/Amazônia Real

Com base nas duas pesquisas, o ISA propõe a execução de uma política pública permanente de demarcação dos territórios indígenas, valorização das estratégias de gestão capaz de garantir autonomia, sustentabilidade e os modos de vida tradicionais das comunidades, reforço no monitoramento e fiscalização nas TIs, no sentido de detectar desmatamentos em tempo real e combater atividades ilegais, apoio a iniciativas de conservação e a restauração e fortalecimento de sistemas agrícolas indígenas, especialmente considerando o contexto de mudanças climáticas e a degradação ambiental. •

Publicado na edição n° 1358 de CartaCapital, em 23 de abril de 2025.

Este texto aparece na edição impressa de CartaCapital sob o título ‘Guardiões da terra’