Em minha coluna de estreia em CartaCapital, defendi a necessidade de o Estado brasileiro monopolizar as etapas iniciais das cadeias produtivas das nossas reservas de terras raras, da lavra à purificação. Argumentei que o controle estatal é o passo inicial e imprescindível para o desenvolvimento de capacidades científicas e tecnológicas nas fases mais complexas da produção: separação, refino, produção de ligas e de ímãs permanentes.

Esses produtos finais, essenciais às infraestruturas de dados, defesa e energias renováveis, estão no núcleo do novo paradigma científico e técnico em formação. Por ocuparem esse centro estratégico, exercem poder de coordenação sobre outros setores da economia mundial, subordinando-os à sua própria lógica de expansão e lucro. Controlar um ou mais elos dessas cadeias, portanto, é ampliar o poder econômico — e, em última instância, político — do país no tabuleiro internacional.

Nas últimas semanas, o tema ganhou novo fôlego por dois acontecimentos: a aprovação, pelo Congresso, do regime de urgência para o Projeto de Lei que cria a Política Nacional de Minerais Críticos e Estratégicos (PNMCE); e o lançamento, pelo Ministério de Minas e Energia (MME), em parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e a União Europeia (UE), do edital para contratação de consultoria que fundamentará a Estratégia Nacional de Terras Raras.

Esses fatos, além de reacenderem o debate, convidam à reflexão sobre pontos que ficaram apenas sugeridos em minha análise anterior.

Nos estágios iniciais da exploração, não há razão para delegar ao setor privado o comando do processo

É preciso reconhecer, antes de mais nada, que tanto a PNMCE quanto a Estratégia Nacional para o setor de terras raras são fundamentais. O problema é que chegam de forma reflexa e tardia, como resposta a desdobramentos recentes da economia mundial, e não como fruto de um projeto nacional amadurecido.

Não se deve à falta de conhecimento: o Centro de Tecnologia Mineral (CETEM) já alertava, em 1997, para a importância estratégica desses elementos, prevendo “um substancial crescimento na utilização de terras-raras (…) para aplicações de alta tecnologia”. Desde então, inúmeros estudos setoriais, mapeamentos geológicos e projetos piloto — quase sempre sob a batuta de instituições públicas — procuraram transformar o potencial brasileiro em realidade.

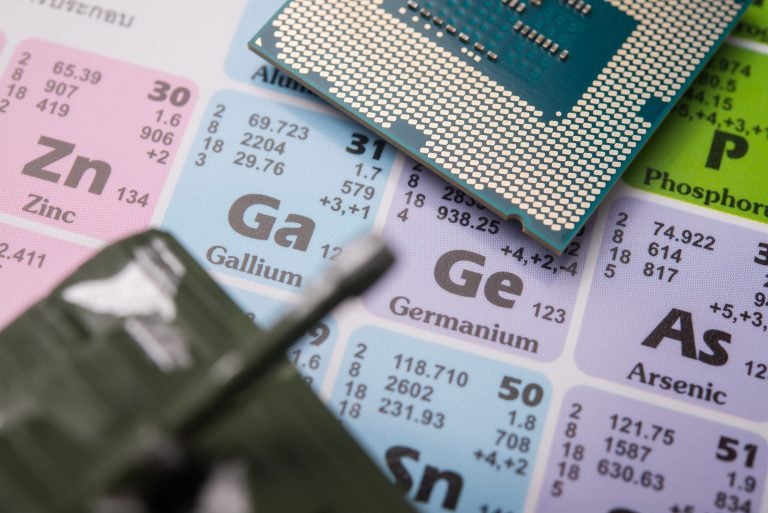

A indústria de chips e semicondutores é altamente dependente de insumos como silício e terras-raras – Imagem: iStockphoto e Redes Sociais Ibama/PF

A indústria de chips e semicondutores é altamente dependente de insumos como silício e terras-raras – Imagem: iStockphoto e Redes Sociais Ibama/PF

Mas, distantes das prioridades do Estado, esses esforços não se converteram em política de longo prazo. Deixaram, no entanto, um legado valioso de conhecimento e infraestrutura científica, que hoje deveria servir de base para qualquer estratégia nacional consistente.

O Brasil é um dos principais produtores de minerais do mundo. Está no topo da lista na produção de ferro, estanho, bauxita e nióbio. Possui também reservas com grande potencial, apesar de ainda pouco exploradas: é o caso, sabemos, das terras raras, mas também do grafite e do lítio. Com exceção do fosfato e do potássio, dependentes de importação, o Brasil apresenta-se como um fornecedor real e potencial desses recursos, em um contexto de acelerada demanda global.

Essa condição coloca o Brasil em posição de força diante dos países demandantes — como Estados Unidos, Japão e União Europeia — que, por não disporem de reservas próprias, buscam garantir o suprimento desses minerais e reduzir sua vulnerabilidade por meio de reservas estratégicas e acordos de cooperação.

No enfrentamento entre ofertantes e demandantes, como se sabe, os últimos buscam se apropriar do máximo de produto dos primeiros ao menor preço possível. E não no livre jogo de mercado (essa entidade metafísica) mas por meio de pressões políticas, econômicas e ideológicas. Não é raro que corporações, governos e até intelectuais a serviço de interesses estrangeiros atuem dentro dos próprios países produtores.

As estratégias nacionais de minerais críticos dos EUA, União Europeia, e Japão deixam isso explícito: o objetivo é assegurar o fornecimento estável e diversificado desses insumos — especialmente frente à dependência da China nas etapas mais avançadas da cadeia.

Colonialismo sequestra a transição energética: 70% dos minerais estão no Sul Global, mas lucros seguem no Norte

Colonialismo sequestra a transição energética: 70% dos minerais estão no Sul Global, mas lucros seguem no Norte

Nesse contexto, o tema da nacionalidade do capital é crucial. E é precisamente aí que o PL da PNMCE comete um erro gravíssimo: em nenhum momento distingue empresas nacionais de estrangeiras, tratando-as como equivalentes.

Entregar ao capital estrangeiro a exploração mineral pode gerar entrada de investimento direto no curto prazo, mas, no médio e longo prazo, resulta em remessas maciças de lucros e dividendos ao exterior, anulando os benefícios iniciais e comprometendo o controle nacional sobre um setor estratégico.

O risco não é hipotético. Segundo a Agência Nacional de Mineração, todas as empresas que atuam hoje em terras raras no Brasil — prospectando ou já explorando — são filiais estrangeiras ou companhias “nacionais” controladas por capital externo. Nomes como Brazilian Rare Earths, Equinox Resources, Canada Rare Earth Corp., Gold Mountain, Summit Minerals e Appia Rare Earths ilustram a lista. Mesmo a promissora Mineração Serra Verde, de nome brasileiríssimo, é controlada por investidores britânicos e estadunidenses.

Por que não um monopólio estatal?

Nos estágios iniciais da exploração, não há razão para delegar ao setor privado o comando do processo. Cabe ao Estado reter integralmente a renda gerada e controlar o ritmo da exploração.

É por isso que defendo a criação de uma empresa pública com monopólio sobre pesquisa, lavra e purificação das terras raras — à semelhança do que ocorre com o urânio, cuja extração é monopólio da União, sob responsabilidade da estatal Indústrias Nucleares do Brasil (INB).

Se o urânio é tratado como estratégico, por que não aplicar o mesmo critério às terras raras, fundamentais à transição energética e à soberania tecnológica?

O que fazem os outros países

Diversos países do Sul Global, e mesmo produtores dependentes, têm adotado medidas de reconquista de soberania mineral: controle nacional da lavra, restrições à participação estrangeira, cotas de exportação de minerais não processados e aumento dos royalties. Nada disso aparece no PL brasileiro.

Outro ponto crucial é a internalização das cadeias produtivas. A velha divisão internacional do trabalho, que reserva aos países periféricos a exportação de matérias-primas, ainda opera com força total.

Os países centrais sabem que dominar as etapas industriais gera rendas de monopólio e estabilidade econômica. Por isso, a União Europeia financia sua primeira planta de imãs de terras raras, o governo dos EUA compra ações de empresas do setor e o Japão, por meio da estatal JOGMEC, investe em empreendimentos dentro e fora do país.

O Brasil, por sua vez, já dispõe de centros de excelência. O CETEM, o Sistema Geológico Nacional, universidades públicas e o SENAI vêm acumulando conhecimento e tecnologia. O LabFab, laboratório-fábrica de ímãs permanentes em Minas Gerais, é exemplo disso: coordenado pelo SENAI, recebeu 73 milhões de reais no projeto MagBras, que visa dominar toda a cadeia produtiva, da mina ao ímã.

Essa inteligência nacional deveria ser o pilar de uma Estratégia Nacional de Terras Raras, e não preterida em favor de uma consultoria financiada por entes com interesses potencialmente conflitantes com as prioridades do país.

O custo do atraso

O desafio agora é dar escala industrial a esse conhecimento. Plantas de separação custam cerca de 500 milhões de dólares e operam em um mercado volátil, dominado pela China e ameaçado por excesso de capacidade nos EUA.

Aceitando não poderem competir tecnicamente, no médio prazo, com a avançada produção chinesa, os países centrais têm se ancorado em uma política de compras públicas e garantias de preços às empresas situadas nas etapas de separação, ainda que tais empresas incorram em prejuízos sistemáticos, conscientes de que tecnologia se conquista com tempo e recursos.

No Brasil, porém, o PL da PNMCE limita-se a medidas tímidas: destinação de 0,4% da receita bruta das mineradoras a P&D, inclusão dos minerais críticos na Lei do Bem e isenções fiscais para uso de patentes estrangeiras. São instrumentos que há décadas demonstram eficácia limitada. E, muitas vezes, servem apenas para reclassificar atividades já existentes como inovação, sem impacto real.

Um projeto de país

Desde os anos 1950, sabemos que as empresas privadas brasileiras investem pouco em pesquisa e desenvolvimento. As sucessivas políticas de C&T, centradas em isenções, não alteraram esse quadro. A PINTEC do IBGE mostra, inclusive, uma retração recente na atividade de P&D empresarial.

O debate sobre minerais críticos é, no fundo, um debate sobre soberania, ciência e futuro industrial. O contexto mundial nos convoca a agir prontamente, mas não justifica corroborar com iniciativas precárias e potencialmente danosas. E muito menos lançar mão de expedientes que, sob o argumento da celeridade, desconsideram o acúmulo de conhecimento da sociedade e da comunidade científica brasileira, que em nada devem a congêneres estrangeiros.

[Este artigo foi publicado antecipadamente no Boletim de Economia de CartaCapital, conteúdo exclusivo para assinantes. Assine para ter acesso a análises inéditas e aprofundadas sobre economia, política e desenvolvimento nacional.]

Este texto não representa, necessariamente, a opinião de CartaCapital.